|

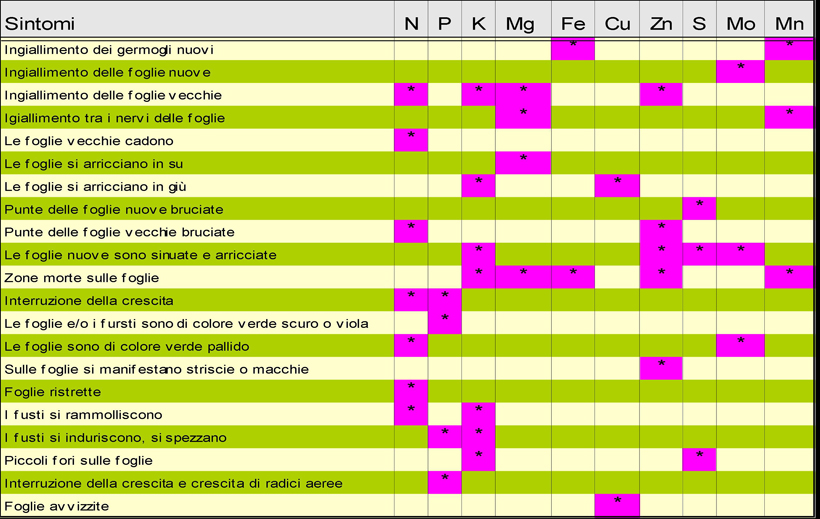

Principali

macroelementi: per le piante sono: azoto, fosforo e potassio, poi:

zolfo, calcio e magnesio |

|

Le piante sono l'alimento base della

catena alimentare, costituiscono un'enorme riserva di energia

prontamente disponibile per tutti gli erbivori e gli insetti fitofagi,

che però, nonostante il potenziale distruttivo, non riescono, in natura,

a estirpare le piante perchè hanno strategie difensive vitali per la

loro sopravvivenza. |

|

Per saperne di più sulla

classificazione delle piante che si basa su alcune caratteristiche qui

descritte.

collegamento ad altra pagina

|

|

Trovata online, spero non sia coperta da copyright. |

torna su

|

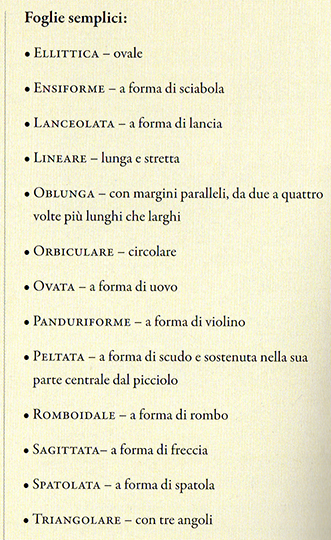

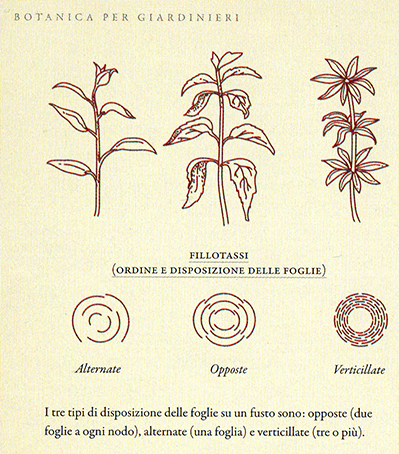

Le

foglie Le

foglie

Le foglie sono la "centrale energetica" di una pianta, sono

l'organo specializzato per la fotosintesi, anche se avviene

in ogni tessuto verde. La fillotassi è lo studio del

posizionamento delle foglie sui rami.

In un volumetto simpaticissimo: “Piccolo manuale illustrato

per cercare foglie” edito da Il Saggiatore viene ben

sintetizzata l’importanza delle foglie:

Le foglie sono la sede della tecnologia più evoluta del

pianeta Terra, di certo la più utile: la fotosintesi

clorofilliana. Dentro la foglia, le piante catturano

l’anidride carbonica e, con l’energia chimica del sole, la

trasformano in carboidrati, liberando ossigeno in abbondanza

per tutti. Quando finalmente cadono a terra, le foglie

finiscono col decomporsi, regalando, ancora una volta, al

ciclo della vita le sostanze organiche che hanno saputo

sintetizzare.

Con questo procedimento le piante hanno dato vita

all’atmosfera terrestre e hanno creato e continuano a creare

l’aria che respiriamo e il nutrimento per tutti gli esseri

viventi.

Il verde delle foglie dipende dalla presenza della

clorofilla, il pigmento in cui avviene la trasformazione

della luce della nostra stella in energia utilizzabile dalle

piante e, per loro tramite, da tutti gli esseri viventi. E’

la clorofilla ad assorbire la luce e, poiché assorbe in

prevalenza le altre frequenze di luce, ci restituisce quelle

di colore verde. In autunno la clorofilla decade

naturalmente, lasciando il palco ad altri pigmenti: i

carotenoidi, responsabili del giallo e dell’arancione e gli

antociani che regalano le tonalità rosse e violacee.

|

La fotosintesi é il

meccanismo che permette alle piante di

sintetizzare le sostanze necessarie alla loro

vita, ma serve energia e utilizzano quella

fornita dai raggi del sole.

6CO2 + 6H2O

= C6H12O6 + 6O2

Sei molecole di anidride

carbonica presenti nell'aria, più sei di acqua

si trasformano grazie all'energia che, in

natura, viene fornita dal sole, in una molecola

di glucosio, che serve per il nutrimento e sei

di ossigeno che è un prodotto di scarto molto

apprezzato dagli appartenenti al regno animale

perchè è indispensabile per la loro

sopravvivenza, infatti la respirazione avviene

secondo la seguente formula:

C6H12O6

+ 6O2 = 6CO2 +

6H2O

però gli animali non usano

l'energia del sole, ma quella derivante dagli

alimenti. In pratica è la reazione opposta e

quindi piante ed animali sono unite in un ciclo

infinito. |

Le piante, oltre ad assorbire i nutrienti

attraverso le radici, sono in grado anche di farlo anche per

via fogliare. Alcuni fertilizzanti sintetici vengono

spruzzati sulle foglie per farglieli assorbire più

rapidamente soprattutto per aumentare la produzione.

|

torna su

|

Termini indicanti le parti che compongono le piante

|

Rizosfera,

la parte del suolo che circonda le radici.

Le

radici si possono

suddividere in:

Radici a

fittone: costituite da una radice diritta più

importante e radici secondarie laterali ramificate.

Radici

fascicolate: costituite da un insieme di radici

suddivise in fasci, che si dirama dal colletto.

Radici

avventizie: non entrano nel terreno, ma si sviluppano

nella parte aerea della pianta, quindi la pianta si

arrampica. |

Il

rizoma (da rizo-, radice, con il suffisso -oma,

rigonfiamento) è una modificazione del fusto si presenta

allungato e ramificato

oppure breve e cilindrico, decorrente sotto la superficie del terreno con decorso

generalmente orizzontale. Alcuni rizomi sono commestibili e

sono consumati come verdure o spezie, ad esempio lo zenzero,

usato diffusamente in tutto il mondo.

Drupa

è un

frutto

carnoso con

esocarpo

(buccia) sottile e membranoso,

mesocarpo

(polpa) carnoso, succoso, ed endocarpo legnoso (nocciolo),

contenente un solo

seme

osseo. Si tratta di frutti commestibili per gli animali, i

quali se ne nutrono, senza poterne digerire l'endocarpo, che

viene disperso, assieme al suo seme, dall'animale stesso,

defecando ed è il sistema migliore per diffondere le specie.

Sono drupe i frutti delle specie del genere

Prunus,

tra cui la pesca, l'albicocca, la ciliegia e la prugna,

nonché l'oliva, il pistacchio, il mango, il frutto della

pianta del caffè, la noce di cocco, il frutto di alcune

varietà di palma.

Marzie:

una porzione di ramo provvista di una o più

gemme, da innestare sul portainnesto.

Lo

stolone

è un ramo laterale che spunta da una gemma ascellare vicino

alla base (colletto) della pianta e che si allunga scorrendo

sul suolo (fragole), o appena sotto il terreno, emettendo

radici e foglie dai nodi da cui si generano nuove piantine

diventando degli efficienti organi di moltiplicazione

vegetativa. La pianta madre può produrre stoloni in più

direzioni, cosa che permette una sua rapida diffusione e può

colonizzare, molto velocemente, territori aperti formando

una copertura così fitta che spesso non consente

l'attecchimento di altre specie. Numerose piante possono

formare rami che crescono prossimi al terreno, ma non per

questo sono stolonifere. Per essere stolonifera una pianta

deve generare rami che, non solo strisciano sul terreno, ma

devono anche radicare ai nodi e produrre nuovi germogli.

Polloni

e

succhioni

originano da una gemma latente, ovvero

da una gemma rimasta in dormienza per un numero indefinito

di stagioni, emergono dal fusto o da rami legnosi di più

anni di età, generalmente alla loro base. vedi

potatura

Le

piante

monoiche

presentano fiori maschili e femminili separati ma sulla

stessa pianta, la fecondazione richiede quindi impollinatori

esterni come api o vespe. Questo implica un frequente

incrocio di varietà.

Le

piante

allogame

presentano l’unione di gameti, maschile e femminile,

provenienti dallo stesso individuo ermafrodito (detta anche

autofecondazione). Si

trova, per esempio, in certi vermi e nelle piante Fanerogame

cleistogame. I risultati sono piante meno vigorose e con

scarsa fertilità e il fenomeno è facilmente compensibile:

l'autogamia

porta verso una maggiore consanguineità.

Cleistogama

è una forma di riproduzione per

autoimpollinazione che si verifica senza che avvenga

l'apertura dei fiori. La cleistogamia può essere facoltativa

o obbligata. Nel primo caso, la medesima specie può

presentare sia fiori cleistogami che fiori

casmogami,

cioè che presentano l'usuale meccanismo di impollinazione

incrociata dopo la fioritura.

|

|

|

torna su

|

Bulbi

e altri organi sotterranei di riserva.

Alcune piante perenni producono organi per

l'immagazzinamento di nutrienti in modo da garantirne una

vita molto lunga. Durante il periodo di dormienza tutte le

parti aeree muoiono permettendo alla pianta di sopravvivere

nonostante situazioni ambientali avverse, possono anche

servire per riprodursi e propagarsi.

Bulbi: è un fusto molto corto da cui parte un

germoglio, racchiuso tra spesse foglie carnose, (gigli) o

più sottili (narcisi) dette squame, nelle quali si

immagazzinano le sostanze nutritive per la fase di dormienza

e la successiva rinascita, dalla parte opposta crescono le

radici .

Cormi: simili ai bulbi, non sono formati da squame,

ma da una struttura unica (gladioli).

Tuberi: sono organi gonfi che derivano dalla

trasformazione di un fusto sotterraneo. Possiedono "occhi"

cioè cellule ausiliarie, come i fusti (patate).

Rizomi: sono il fusto principale della pianta che

cresce orizzontalmente nel terreno, ha nodi dai quali

possono crescere foglie, geti, radici (gramigna).

Stoloni: simili ai rizomi, ma non sono il fusto, ma

dai nodi si generano le piante (fragola). |

torna su

|

PIANTE

COI FIORI,

quelle senza fiori che si dividono in briofite (26.000

specie) che non sono vascolate, simili alle alghe(12.500

specie), cioè i muschi e pteridofite comunemente chiamate

felci (12.000 specie) che sono vascolate.

|

Spore e semi sono

uno dei mezzi che usano le piante per riprodursi

e propagarsi. La differenza sostanziale è che la

spora è molto più piccola di un seme e per

germinare non h bisogno di fecondazione. Il seme

quindi nasce dall'incontro tra le cellule

riproduttive femminili, che si trovano

all'interno dell'ovulo, con le cellule

permatiche maschili che si trovano all'interno

del polline. |

Le

Spermatofite sono piante che

producono semi e non semplicemente spore; sono composte da

solo due gruppi Le Gimnosperme e le Angiosperme.

Le

gimnosperme (800 specie) sono un

gruppo di piante vascolari che producono semi non protetti

da un ovario, in pratica hanno i semi, ma non i frutti. Sono

tutte piante legnose, comuni, ad esempio pini e altre

conifere.

Le

angiosperme

(280.000 specie)

sono una divisione del regno vegetale comprendente la

maggior parte delle piante viventi. Ne fanno parte gli

arbusti e gli alberi più comuni (a eccezione dei pini e

delle altre conifere), moltissime specie erbacee e organismi

vegetali altamente specializzati come le piante grasse.

Rappresentano lo stadio più elevato dell’evoluzione delle

piante, si dividono in

dicotiledoni e monocotiledoni

o Liliopsida (che è il

termine utilizzato nelle classificazioni più recenti)

a

seconda se dal seme si forma un embrione fornito di due o

uno cotiledone.

|

I

cotiledoni sono foglie embrionali carnose,

con struttura semplificata con funzione di

nutrimento dell'embrione dall'inizio della

germinazione al momento in cui si sviluppano la

radice e le prime foglie e quando l'individuo

sia in grado di compiere la fotosintesi, e

quindi di nutrirsi autonomamente (nelle

Gimnosperme i cotiledoni sono numerosi). |

Tra le

famiglie più conosciute della classe dei

dicotiledoni ci sono le

Betulacee (betulla e ontano), le Fagacee (quercia, faggio,

castagno), le Crocifere (cavolo, senape, colza), le Rosacee

(rosa, melo, pero, pesco), le Leguminose (fagiolo, pisello,

fava, lenticchia), le Solanacee (patata, pomodoro, peperone,

melanzana).

La più grande famiglia di

monocotiledoni

è quella delle Orchidaceae (orchidee), dotate di fiori molto

complessi, per favorire l’impollinazione da parte di insetti

specifici. la seconda famiglia per numero di specie, ma

probabilmente la più notevole, è quella delle Poaceae (o

Gramineae). Le piante che la compongono si sono evolute

specializzandosi per un'impollinazione mediata dal vento;

producono piccoli fiori, di solito riuniti in spighe

(infiorescenze) ben visibili.

torna su

|

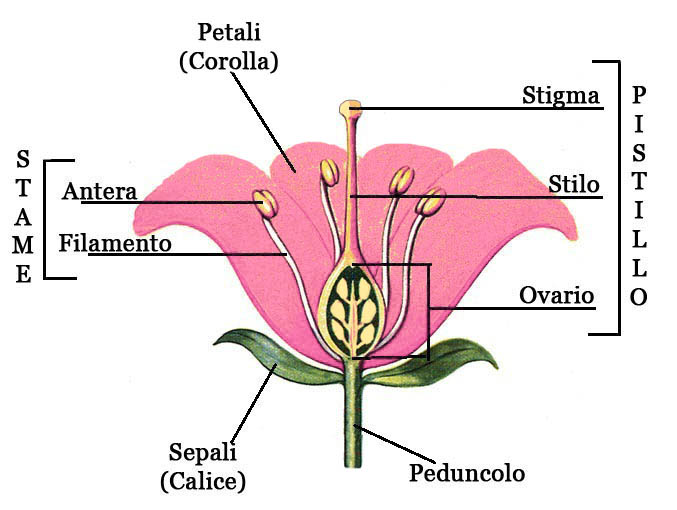

Le piante superiori hanno una riproduzione sessuata

Il fiore delle angiosperme

Le varie parti del fiore

sono:

-

Calice, formato da foglioline verdi

dette sepali. È una parte fiorale

sterile.

-

Corolla, formata da petali spesso

colorati e con funzione di attrarre gli

animali impollinatori. Anche questa

parte del fiore è sterile.

-

Gineceo, è la parte femminile del fiore,

fertile. Si definisce anche pistillo ed

è composto da una parte basale slargata

detta ovario, che si continua in alto

nello stilo e superiormente nello

stigma. L'impollinazione nelle

angiosperme è sempre stigmatica.

-

Androceo, è la parte maschile del fiore,

fertile. Ha stami formati da filamento e

antere; ogni antera ha due teche

polliniche, ogni teca pollinica ha due

sacche polliniche dove sono contenute

cellule madri delle microspore che

daranno origine al polline.

il pistillo è l'organo riproduttivo

femminile, lo stame (i "filamenti" che circondano il

pistillo) quello maschile. Il pistillo è centrale, la parte

allargata, che si trova verso il basso, è l'ovario che

contiene gli ovuli. Una volta fecondato l'ovulo si trasforma

in seme e l'ovario si gonfia e diventa il frutto.

La maggior parte dei fiori hanno organi

funzionali sia maschili che femminili, negli altri casi i

giardinieri tendono a coltivare le piante femminili perchè

presentano sia i fiori che i frutti. Esempio di una pianta

che ha la distinzione tra maschile e femminile è l'alloro.

Il fiore delle gimnosperme

Sono costituiti da un asse centrale dal quale

si dipartono delle squame, nel fiore femminile ognuna porta

l'ovulo, che non è protetto, in quello maschile il polline.

Non si forma alcun frutto perchè manca l'ovario, in alcuni

casi i fiori femminili si trasformano in pigna. |

|

|

|

torna su

|

Gli alberi

Per il

giardiniere, l'albero

ha un solo tronco, l'arbusto

può averne più di uno. Le piante rampicanti

hanno un fusto troppo debole per sostenersi da solo.

Le piante arboree della famiglia delle

Rosaceae

si dividono in 2

sottofamiglie:

drupacea

indica una pianta

con il nocciolo

“drupe”,

cioè con frutti carnosi costituiti da un esocarpo esterno

sottile (o buccia)

sottile e membranoso,

da un mesocarpo intermedio carnoso e

succoso

(polpa) e da un endocarpo interno e duro (nocciolo) che

racchiude il seme. Il frutto,

giunto a maturità, non si apre per lasciare uscire il

proprio contenuto (indeiscente).

Esempi di drupacea sono l’albicocco, il ciliegio, il pesco,

prugno e

il mandorlo.

pomacea

(alberi con il seme)

si riferisce a una pianta con pomi

altrimenti detti

falsi frutti. Per

definizione il "pomo" (ad esempio

la parte commestibile di una mela) è il risultato

dell’accrescimento di una parte del fiore, ma solo la

porzione interna, fecondata, del torsolo è

considerata frutto, che avvolge i semi. Fanno parte di

questo gruppo il melo, il pero e le nespole.

Le drupacee, in particolare

il pesco,hanno

bisogno di una concimazione azotata.

Le

pomacee,

soprattutto melo e pero, manifestano una minore necessità di

azoto, ma a differenza delle drupacee hanno un intervallo

prolungato tra fioritura e maturazione durante il quale si

verifica spesso una grossa carenza di nutrienti. L’unico

periodo in cui anche le pomacee hanno davvero bisogno di

azoto è quello successivo alla raccolta, tra la fine

dell’estate e l’autunno, per aiutare le piante a sviluppare

le radici a seguito della potatura verde (o potatura

estiva).

All’interno delle drupacee esiste una

sostanziale differenza: ciliegio e mandorlo non vanno mai

potati, se non per sfoltire la chioma nel periodo estivo,

mentre su albicocco, susino e pesco vanno potati i rami più

vecchi, dato che le nuove gemme risultano più produttive.

Completamente opposta è la produzione delle

pomacee, che diventano fruttifere sui rami più vecchi. La

potatura riguarda quindi i rami generati da gemme giovani,

tutelando i rami più vecchi.

[per saperne di più sulla

classificazione degli esseri viventi] |

|

|

|

NOMENCLATURA ALBERI

torna su

Branche

Organi assili lignificati di 2 anni o più anni. Vengono

distinte in :

primarie o principali,

inserite direttamente sul fusto

secondarie,

inserite lateralmente sulle branche primarie

terziarie

inserite lateralmente sulle branche secondarie.

in base alla posizione relativa si distinguono:

di primo ordine,

sono le prime a partire dal basso

di secondo ordine

ecc. seguono le precedenti ecc.

Rami

Elementi assili tra 1 e 2 anni di età, derivanti dai

germogli completamente lignificati.

Ø

Rami a legno:provvisti

di sole gemme vegetative

·

Succhioni: provengono da gemme

latenti o avventizie delle branche e del tronco

·

Polloni: provengono dalle

radici o dalla ceppaia

Ø

Rami a frutto:in prevalenza provvisti

di gemme a fiore o miste

Ø

Rami misti:

sono presenti in simile percentuale gemme a legno e a fiore

Nelle

Pomacee

Lamburda

ramo di due anni, circa 2 cm di lunghezza. Gemma mista

terminale e rosetta di circa 8-12 foglie. Formazione tipica

su cui fruttificano i meli.

Borsa

deriva dall’ingrossamento della lamburda dopo aver

fruttificato.

Zampa di gallo(di

pollo)

–insieme di nuovi dardi e brindilli formatisi su una borsa.

Brindillo

ramo sottile, 10-30 cm o

più. Gemma mista all’apice e gemme a legno lungo l’asse.

Ramo misto

ramo lungo simile al brindillo, da cui si differenzia per la

gemma apicale a legno e gemme lungo l’asse miste e a legno.

Nelle

Drupacee

Dardo fiorifero

spesso riuniti in formazioni dette mazzetti di maggio

(ciliegio). Lungo 1-2 cm e spesso, porta all’apice una gemma

a legno circondata da gemme a fiore.

Brindello

sottile e più lungo di quello delle pomacee. Gemma a legno

all’apice, gemme a fiore in prevalenza lungo l’asse.

Ramo misto

formazione di un anno, più lunga rispetto alle pomacee.

Gemma a legno all’apice e lungo l’asse, in corrispondenza di

ogni nodo, gruppi di 3 gemme, quella centrale piccola a

legno e quelle laterali a fiore

Gemme

in base alla loro funzione

a legno o vegetative:

contengono i primordi del germoglio che evolveranno in rami

a frutto o fertili:

contengono i primordi di: un fiore o di una infiorescenza (gemmeafiore)

o sia di un fiore o di una infiorescenza e di un germoglio (gemmemiste)

Le gemme a legno

sono più piccole e meno globose delle gemme a frutto

dormienti o normali o ibernanti:

si sviluppano nella primavera successiva all’anno della loro

formazione

pronte:

si sviluppano nell’anno della loro formazione e originano i

rami anticipati

Nella vite sono esclusivamente gemme miste |

|

Il fabbisogno in freddo è un

aspetto fondamentale per gli alberi da frutto.

La gemma è un organo vitale fondamentale per

le piante. È situata all’ascella delle foglie, tra il

picciolo fogliare e l’asse del germoglio, in corrispondenza

del nodo. Regola la crescita, la forma, la fioritura e la

fruttificazione delle piante. Dopo il riposo vegetativo

dalle gemme riparte il ciclo stagionale dell’albero. La

gemma è racchiusa e protetta da apposite foglioline

modificate, dette perule.

La formazione dei nuovi assi si deve al

meristema, una struttura microscopica, contenuta all’interno

della gemma. Il meristema è formato da piccole cellule, che

si moltiplicano a gran velocità, originando così i nuovi

tessuti vitali della pianta. Il funzionamento delle gemme è

regolato da un meccanismo fisiologico denominato dormienza.

Questo meccanismo difende la gemma dal freddo invernale e

sincronizza il ciclo di crescita.

Le gemme si formano nel periodo estivo e

subito dopo vi s’instaura la dormienza, che ne impedisce

l’allungamento. La gemma, per risvegliarsi e riacquistare la

capacità di germogliare, ha bisogno di un determinato periodo

di freddo che

è diverso per ogni specie o varietà di albero di

frutto. Il germogliamento avviene solo se è stato accumulato

un certo numero di ore di freddo (appunto, il fabbisogno), a

cui fa seguito un aumento delle temperature che sia

sufficiente a consentire la divisione cellulare e la levata

(arrivo della primavera).

Nelle regioni che vanno incontro a inverni

molto miti bisogna stare attenti a scegliere varietà di

alberi da frutto che non abbiano un elevato fabbisogno

di temperature rigide.

Se la pianta non ha vissuto un periodo abbastanza freddo non

riesce più a percepire

l’arrivo della primavera, entra in uno stato di

confusione,

nelle

gemme questo si traduce in un anomalo prolungamento della

fase di dormienza, le cui conseguenze determinano un

peggioramento della produzione dei frutti dell’anno, sia dal

punto di vista quantitativo, che qualitativo.

Le specie originarie di ambienti caldi e

umidi, acclimatate a stagioni miti non hanno bisogno di

inverni freddi. Sono i frutti esotici

come avocado, papaya, banana, mango ecc. e gli agrumi,

come limone, chinotto, arance, questi alberi, quindi,

vanno difesi dal gelo prolungato, poiché per loro è dannoso.

Il totale di ore di freddo per ogni albero da

frutto si esprime in maniera semplice in unità di freddo,

corrispondenti ad un’ora a 7 °C.

|

Ecco le indicazioni per gli

alberi da frutto più diffusi in Italia:

Albicocco, 400-500 ore totali di freddo

Susino, 600-800

Pesco, 600-800

Vite, 200

Melo, 600-1200

Pero, 800-1000

Mirtillo, 1000

Ciliegio, 700-800

Castagno, 400-600

Fico, meno di 100

Kaki, meno di 100

Mandorlo, 250-500

Melograno, meno di 100

Olivo, 100-250

1000 ore corrispondono ad una

quarantina di giorni mai sopra i

7 °C. |

Le piante più antiche arrivate fino a noi sono le

magnoliidae. |

torna su

|

Il legno

migliore è quello ricavato da

alberi abbattuti in inverno, nei mesi da ottobre a febbraio,

quando le attività vitali delle piante sono naturalmente

rallentate. In inverno la porosità del legno è ridotta e i

tronchi sono più poveri di linfa.

Dopo l’operazione di taglio, è importante che

il legno venga dilavato dalla linfa residua ed essiccato per

essere privato delle sostanze proteiche e reso inappetibile

dai parassiti.

Gli alberi dai quali si ricava legname da

costruzione e da uso falegnameria (fabbricazione di mobili)

- usi per i quali sarebbe necessario che il legno in opera

non “lavorasse” troppo - dovrebbero, di massima, essere

tagliati nella seconda settimana di luna calante.

Una buona soluzione sarebbe di abbattere gli

alberi in particolari giorni dell’autunno e dell’inverno e

terminare il lavoro di scortecciamento (manuale o a

macchina) in primavera. I tronchi così scortecciati

dovrebbero riposare in estate per altri due mesi prima di

essere portati in segheria; con questa tecnica si riduce il

pericolo di attacchi fungini, o d’insetti e diminuisce la

formazione di crepe. |

torna su

|

LE PIANTE

ORNAMENTALI si dividono in:

Arbusti

sono quelle piante legnose, di piccolo e medio sviluppo,

ramificate dalla base, che possono raggiungere l’altezza di

m 1-4 circa. Sono ritenuti arbusti anche quelle piante che a

causa delle potature o che per natura formano un cespo e,

più propriamente, dovrebbero chiamarsi cespugli: come le

Deutzie, le Spiree, le Ortensie, ecc. Gli arbusti possono

essere sempreverdi a foglia caduca o a foglia persistente.

Potatura degli

arbusti a foglie

persistente

(Azalee,

Rododendri, Camelie, ecc.). In linea di massima gli arbusti

sempreverdi non sono sottoposti ad una vera e propria

potatura, ma solamente a pochi tagli occorrenti per

mantenere la vegetazione equilibrata. Eccezione fatta per

quelli a vegetazione troppo vigorosa che si potano per

evitare che abbiano a spogliarsi alla base, nonché per

quelle piante alle quali si voglia dare una determinata

forma.

La potatura degli

arbusti a foglia caduca

(Forsythia suspensa).

Tutti gli arbusti a foglia caduca coltivati per la bellezza

del loro fogliame

e per la rigogliosa vegetazione, traggono vantaggio da una

razionale potatura invernale coltivati per la fioritura, non

è operazione che possa farsi alla leggera, come molti

credono e praticano. Essa infatti è strettamente collegata

all’epoca della fioritura e al modo e luogo della emissione

dei fiori sui rametti.

Tutti gli arbusti a fioritura primaverile, fatte poche

eccezioni, si potano quando la loro fioritura è

ultimata. Si sopprimono tutti i rami che hanno fiorito

lasciando solamente alcune gemme ai rametti meglio situati

La rosa è un

arbusto a foglia caduca.

Le rose sono allevate a cespuglio basse, ad alberello, o

sarmentose (molli e rampicanti)

Ibride rifiorenti: potatura corta, a quattro, sei gemme, in

inverno; d’estate sopprimere i rami sfioriti.

Ibridi di Thea: sono più rustiche delle Thea; di buona

vegetazione a fioritura continua ed abbondante. Potatura

piuttosto corta, in base al vigore delle piante.

Piante

erbacee.

Tutte quelle piante la cui consistenza non è legnosa e si

dividono in: annuali, biennali, perenni, bulbose, tuberose e

rizomatose.

Sono piante perenni (Giacinti, Tulipani, Gladioli, Narcisi,

Anemoni, ecc.) che spesso, per esigenze colturali, o per la

poca resistenza ai geli, vengono periodicamente estirpate e

ripiantate, ma durante l’inverno se sono piantati a dimora

non soffrono il gelo.

Piante

da stufa per la decorazione estiva dei giardini.

Sono

utilizzate nella decorazione estiva delle aiuole e dei

tappeti erbosi, devono essere ritirate d’inverno, nel locale

ad esse più confacente: stanzone, tepidario, stufa temperata

o stufa calda. Sono di facile coltura e moltiplicazione e

anche di facile conservazione.

Piante

da appartamento.

Le piante che maggiormente resistono nei locali di

abitazione ove l’aria è solitamente impura e la luce è

offuscata.

Per mantenere in buone condizioni queste piante non si

debbono collocare accanto ai radiatori del calorifero, alle

stufe e neanche esporle alle correnti d’aria fredda. Si

procuri che abbiano sufficiente luce diretta, e si evitino

sempre i forti sbalzi di temperatura.

Le piante acidofile

hanno bisogno di terreni molto acidi. Le più comuni sono

ortensie, camelia, azalee, rododendri. Una soluzione per

favorirle consiste nell'aggiungere ad ogni secchio d'acqua

un bicchierino piccolo di aceto.

Che differenza c'e' tra pianta a radice nuda e con zolla?

Quelle a radice nuda costano di meno e vanno

piantate da ottobre a marzo, hanno una riuscita di

attecchimento ottimale e a differenza di quelle con la zolla

formano l'apparato radicale proprio nel terreno in cui le

pianti. Inoltre dato che si piantano nel periodo di riposo

vegetativo non necessitano di particolari cure e

innaffiature perchè il terreno dovrebbe essere già

abbastanza umido. |

|

PIANTE DA APPARTAMENTO

Il genere Kalanchoe

appartiene alla famiglia delle Crassulaceae

e comprende piante succulente originarie dell'Arabia

Saudita, dello Yemen, dell'America tropicale, dell'Africa

centro-meridionale, dell'Australia, dell'Asia ma per lo più

del Madagascar. Possono essere annuali, perenni, rampicanti

o arbustive.

Il genere Kalanchoe comprende

125 specie tra le quali la Kalanchoe blossfeldiana

che è una pianta perenne originaria del Madagascar, portata

in Italia dal tedesco Blossfeld agli inizi del 1922 che le

ha dato il nome. Raggiunge i 30 cm di altezza con foglie

succulente, lucide e con i margini dentati e portate da

lunghi piccioli.

I fiori sono portati da lunghi steli riuniti

a corimbo o a pannocchia; sono tubolari e possono essere di

vario colore a seconda degli ibridi: gialli, giallo-arancio,

albicocca, rossi, bianchi e con le varie tonalità

intermedie.

http://www.elicriso.it/it/come_coltivare/kalanchoe/

Sono piante che hanno necessità di molta luce

anche sole diretta. Sotto i 10°C la pianta inizia a dare

segni di sofferenza.

In autunno ed in inverno si bagna il terreno

solo quando è ben asciutto e tanto più basse sono le

temperature, tanto meno si deve dare acqua. Sotto i 10°C le

piante vanno tenute completamente asciutte.

Una volta sfiorita gli steli fiorali vanno

tagliati sopra il primo paio di foglie e poi rinvasata. Di

solito non si pota. Vanno semplicemente eliminate le foglie

che via via disseccano per evitare che diventino veicolo di

malattie parassitarie.

Una pratica invece normale è la cimatura

degli apici vegetativi che consentono alla pianta di

rimanere compatta e cespugliosa favorendo inoltre lo

sviluppo delle infiorescenze

Se la pianta presenta un aspetto malandato e

le foglie appaiono molli, è il classico sintomo di un

eccesso d'acqua. far asciugare il terreno e le radici. Vari

funghi possono colpire la pianta e si manifestano

danneggiando le foglie. |

|

Pinte succulente conosciute come piante grasse.

Con il termine piante grasse si indicano

delle specie vegetali in grado di immagazzinare grandi

quantità di acqua e di utilizzarle in periodi di grande

siccità. Queste piante, in realtà, scientificamente, non si

chiamano grasse, ma col termine botanico di succulente. Le

piante succulente vengono comunemente definite “grasse”,

perché a causa del livello di acqua accumulato presentano

componenti vegetativi ( fusto, foglie, radici) piuttosto

gonfi e carnosi. |

torna su

|

Virus e batteri

I virus vengono considerati "entità

biologiche" perchè non si comportano come esseri viventi:

non crescono, non respirano non hanno cellule, solo acido

nucleico contenuto in una capsula proteica. Per riprodursi

devono "infettare" una cellula sostituendosi al suo DNA per

istruire la struttura cellulare a riprodurre un nuovo virus.

I batteri sono organismi monocellulari che si

riproducono per scissione binaria ovvero ogni cellula si

divide in due nuove cellule e il "fenomeno" può prodursi

anche ogni 20 minuti, si possono anche postare usando i

flagelli, filamenti finissimi, ma non hanno la "forza" di

penetrare il tessuto vegetale, si introducono attraverso

ferite o aperture naturali.

A differenza dei virus che vivono nelle

cellule, i batteri crescono negli spazi intercellulari, ma

producono tossine, proteine o enzimi che possono danneggiare

o uccidere le cellule circostanti. |

torna su

Ci sono caratteristiche positive, e

altre negative. Tra le caratteristiche

positive ricordiamo la maggiore

produttività e la maggiore resistenza

alle malattie e alle aggressioni dei

parassiti. Queste sono caratteristiche

generiche, non presenti tutte

contemporaneamente. - See more at:

http://www.coltivarelorto.it/ART/0022art0003.html#sthash.bsUZxHdE.dpuf

Ci sono caratteristiche positive, e

altre negative. Tra le caratteristiche

positive ricordiamo la maggiore

produttività e la maggiore resistenza

alle malattie e alle aggressioni dei

parassiti. Queste sono caratteristiche

generiche, non presenti tutte

contemporaneamente. - See more at:

http://www.coltivarelorto.it/ART/0022art0003.html#sthash.bsUZxHdE.dpuf

Avversità

piante

|

Antracnosi

Nome di alcune malattie delle piante,

causate da funghi tutti capaci di generare aree dal marrone al nero,

differenti per forma, localizzazione e grandezza a seconda dell’ospite.

Il fenomeno può inoltre manifestarsi su tutte le porzioni epigee delle

piante, palesandosi però in modo vistoso soprattutto sulle foglie,

sebbene possano essere colpiti anche fusticini e rametti.

Particolarmente

sensibili sono i frutti in fase di maturazione. Su stoloni, piccioli e

peduncoli compaiono lesioni scure e incavate, di forma ellittica. Se

persistono condizioni ambientali favorevoli, le macchie tendono

progressivamente ad allungarsi e ad avvolgere a manicotto l'organo

colpito, provocando una caratteristica strozzatura che causa arresto di

sviluppo e avvizzimento della parte apicale. I sintomi sui frutti

consistono in macchie brune rotondeggianti, depresse, di consistenza

secca che possono espandersi, conferendo al frutto, nel caso non

intervengano microrganismi secondari, un aspetto mummificato.

Colletotrichum acutatumè

il fungo che la causa nella fragola. |

torna su

|

Monilia

è il termine per indicare una fitopatologia

causata da un genere di funghi chiamato Monilinia, che

comprende diverse specie parassite di piante arboree da

frutto. Le specie più importanti sono Monilinia laxa

e Monilinia fructigena, entrambe le possono attaccare

sia le pomacee (melo, pero) che le drupacee (pesco susino e

albicocco), la differenza sta negli organi della pianta che

vengono colpiti, in quanto la Monilinia fructigena colpisce

prevalentemente i frutti, mentre la Monilina laxa gli organi

della pianta fuori terra (organi epigei) cioè foglie, rami

fiori e frutti.

Altre specie di Monilinia sono Monilinia

fructicola che attacca le drupacee, Monilinia mespili

che attacca il nespolo comune e Monilinia linhartiana

che attacca il cotogno

I fiori vengono infettati soprattutto quando

a primavera ci sono periodi umidi e piovosi. Le spore

penetrano nel fiore e attraverso il pistillo determinano un

rapido avvizzimento anche dei rametti sui quali i fiori sono

inseriti. I fiori disseccano, rimangono attaccati al ramo e

nel caso persistano condizioni di elevata e prolungata

umidità. Il fungo sporula e i fiori disseccati si ricoprono

di una muffa bianco grigiastra. L’infezione su giovani

rametti ne provoca l’avvizzimento, in alcuni casi si

osservano tacche necrotiche e fessurazioni longitudinali che

mettono a nudo le parti del cilindro legnoso centrale. Le

infezioni sui frutti possono manifestarsi a partire dalla

caduta petali, durante le fasi di ingrossamento e nei

periodi prossimi alla maturazione. Nel caso di infezioni

precoci sui frutticini. Questi marciscono e nel caso di

infezioni su frutti prossimi alla maturazione o maturi si

possono osservare marciumi e in seguito la progressiva

perdita d’acqua alla loro mummificazione che li porta ad

assumere una consistenza grinzosa, grigiastra e legnosa. Una

caratteristica che si può osservare sui frutti è la muffa a

circoli, sulla superficie dei frutti in marcescenza appaiono

cuscinetti di colore grigiastro nel caso di Monilia laxa, di

colore nocciola nel caso di Monilia fructigena. Monilia laxa

è una specie che manifesta la sua azione patogena a basse

temperature e quindi colpisce ad inizio stagione fiori e

giovani germogli. Monilia fructigena aggredisce i frutti

manifestando la sua patogenicità con temperature più elevate

Le infezioni di monilia possono manifestarsi

ad anni alterni un fattore scatenante e predisponente è

dovuto all’umidità ambientale. Le spore sono infatti in

grado di germinare e penetrare nei tessuti dell’ospite solo

quando si hanno condizioni di protratta bagnatura. Un

fattore che predispone i frutti alle infezioni di Monilia è

la presenza di ferite sull’epicarpo prodotte dagli insetti,

dall’oidio, grandinate o danni meccanici prodotti in fase di

raccolta. La malattia si conserva da un anno all’altro nei

tessuti infetti necrotici, nei cancri rameali, nei frutti

mummificati che restano sui rami e nei frutti caduti a

terra. Per ridurre la presenza del fungo nel frutteto è

quindi importante effettuare potature di rimonda dei rami

secchi, l’asportazione delle “mummie”, la raccolta e la

distruzione dei frutti caduti a terra.

Prevenzione Nei

mesi invernali, quando le piante sono a riposo vegetativo e

prive di foglie è possibile intervenire con prodotti a base

di rame accettati per la difesa biologica. L’applicazione

dei prodotti rameici non dovrà essere effettuata quando le

gemme sono in fase di apertura o su germogli teneri poiché

potrebbe causare fitotossicità.

Se la pianta

è già stata colpita dalla Monilia è consigliabile un

trattamento preventivo in primavera, prima e dopo la

fioritura, per proteggere le infiorescenze prima della

comparsa del fungo. Dal momento che vietato l’acquisto e

l’uso di molti fitofarmaci agli hobbisti senza “patentino

fitosanitario” il prodotto vegetale più efficace è

l’Estratto di Equiseto, comunque si trovano prodotti a base

rameico anche di libera vendita. E’ inutile sperare che

l’infezione funginea si risolva da solo già ricorrendo alla

chimica più soft possibile, e difficile risolvere il

problema. |

torna su

Per allontanare le lumache cenere; per allontanare le

formiche aceto (bastasse..) |

torna su

|

La

ticchiolatura,

anche conosciuta come macchia nera, è una

malattia fungina che colpisce alcune piante

ornamentali e da frutto, in particolare la rosa,

il biancospino, la piracanta (pianta spinosa per

siepi), il pioppo, il salice, il melo, il pero,

il nespolo.

Si sviluppa soprattutto in presenza di un clima

particolarmente umido e con scarso ricircolo

d’aria, ad una temperatura di 24-25°C.

Gli attacchi di ticchiolatura avvengono in

prevalenza in primavera e in autunno, ma possono

succedere anche in estati particolarmente

piovose e afose.

La malattia colpisce soprattutto le

foglie,

che si ricoprono, in maniera graduale, di

macchie scure, che all’inizio sono piccole ed

isolate, ma che diventano in breve tempo sempre

più fitte, fino a macchiare completamente la

foglia.

Attorno alle macchie, nere o porpora scuro, la

foglia si ingiallisce fino a seccare. Dalla

pagina superiore della foglia, la malattia

fungina si propaga velocemente anche alla pagina

inferiore per poi attaccare i rami più esili, e

poco dopo quelli portanti fino a contaminare

l'eventuale frutto, che si deforma e marcisce.

Se l’attacco è in fase avanzata si può arrivare

alla completa defogliazione della pianta e al

suo indebolimento, fino alla riduzione dello

sviluppo vegetativo e della fioritura. Questo

fungo

si propaga rapidamente da una pianta all'altra,

è quindi bene intervenire rapidamente non appena

si notano i sintomi, per preservare le piante

ancora sane. Sopravvive all'inverno, come spora,

nelle foglie che cadono in terra. Per questo

motivo, la miglior cura contro la ticchiolatura

è la

prevenzione,

che si effettua prima di tutto con una adeguata

potatura delle piante soggette a questo tipo di

problemi, per far circolare meglio l'aria tra i

rami. Inoltre è opportuna la rimozione delle

foglie e dei frutti infetti caduti sul terreno,

avendo cura di distruggere tutto il materiale

raccolto.

Aiuta la prevenzione di tutte le malattie

fungine in generale, anche un'adeguata

irrigazione in modo che la pianta abbia un buon

drenaggio, al fine di evitare pericolosi

ristagni. Se si ha la cautela di irrigare il

giardino nelle prime ore della mattina, (che

sarà più agevole con un impianto di irrigazione

automatico) anziché la sera, le foglie non

rimarranno bagnate a lungo, scongiurando anche

in questo modo l'insorgere del problema.

Ovviamente è bene evitare di bagnare

direttamente le foglie durante l'irrigazione

manuale, ma direzione il getto sulle radici.

La soluzione più usata sono i trattamenti con

poltiglia bordolese o altri prodotti a base

rameica, da effettuarsi in fase di riposo

vegetativo, che danno ottimi risultati anche in

caso di sintomi già presenti. |

|

|

L'oidio

è una patologia funginea che si manifesta sulle foglie

delle piante colpite con una efflorescenza biancastra,

di aspetto polverulento. Successivamente le macchie

biancastre necrotizzano a partire dalla parte centrale

con accartocciamento della nervatura principale e morte

di estese porzioni fogliare, con conseguente deperimento

generale delle piante. Trattamenti fatti in maniera

preventiva, o curativa, con prodotti a base di

zolfo evitano l'insorgere di questa malattia.

Lo Zolfo

costituisce senza dubbio il prodotto "principe" nella

difesa antioidica. La sua azione si differenzia dai

comuni anticrittogamici "sistemici" in quanto non

penetra nel tessuto e nella linfa delle piante e quindi

non causa tossicità e resistenza.

I prodotti di difesa non

dovrebbero mai essere nebulizzati sui fiori aperti

perché potrebbero causare delle ustioni (i petali e gli

organi fiorali normalmente sono molto più delicati delle

foglie), è sempre consigliabile somministrare i concimi

nelle ore più fresche della giornata e mai nelle ore più

calde. |

|

Peronospora

La malattia rientra nella categoria delle

malattie trofiche in quanto causata da organismi parassiti

che sottraggono risorse trofiche alla pianta ospite per

mezzo di rapporti anatomici e fisiologici abbastanza

stretti.

La malattia è causata da un fungo della

famiglia delle Peronosporaceae: colpisce in prevalenza la

vite e alcune piante orticole, si può trovare anche sulle

rose e su molte piante ornamentali. Col termine di

peronospora si indica genericamente una malattia delle

piante causata anche ad altri generi, sia della famiglia

Peronosporacee che della famiglia Piziacee.

Colpisce le foglie e si manifesta con delle

macchie traslucide, che sembrano di olio, sulla pagina

superiore, che spesso vengono seguite, in corrispondenza

sulla pagina inferiore, da macchie di muffa giallastra,

soprattutto se l'umidità è elevata.

Con il procedere del tempo la malattia si

diffonde ai boccioli dei fiori e ai germogli, i tessuti

colpiti da peronospora

disseccano e cadono.

Prima della caduta sulle foglie il fungo

rilascia delle oospore, che rimangono sulle foglie cadute,

dove passano l'inverno, e infettano le piante l'anno

successivo.

Difficilmente si può arrivare alla morte

dell'intera pianta, però ovviamente si ha un forte

deperimento della vegetazione, accompagnato da scarsa

produzione di fiori e di frutti.

Questa malattia è favorita dall'elevata

umidità e dalle temperature primaverili, si procede a

trattamenti preventivi, irrorando le colture con prodotti

specifici contro la peronospora come la poltiglia

bordolese, o prodotti a base di rame. Questi prodotti sono

utili anche per contenere l'infezione già in atto. Ho notato

che, una bella irrorazione con la poltiglia bordolese

all’inizio dell’inverno, prima della fioritura e subito dopo

è molto utile per sconfiggere questo fungo, contrariamente a

quanto consigliato da più parti, visto che le spore passano

tranquillamente l’inverno. |

torna su

|

Il terreno

Un'intera area della scienza studia il

terreno la pedologia. Il terreno non è

semplice terra, ma un complesso ecosistema, brullica di vita

dagli organismi miccroscopici agli insetti più grandi,

fornisce acqua e una grande quantità di sostanze minerali e

materia organica necessarie alla vita. |

torna su

|

Un pò di

fisica e chimica Un pò di

fisica e chimica

Noi vediamo le

piante verdi perchè le lunghezze d'onda del verde sono le

uniche che gli organi delle piante non assorbono, sono in

grado di percepire anche le lunghezze d'onda che noi non

vediamo: da una parte dello spettro l'infrarosso 750-1.000

n.m. e dall'altra l'ultravioletto 300-400 n.m.

Gli

impollinatori rispondono in modo diverso alle varie

lunghezze d'onda dei colori: gli insetti, le api in

particolare, sono attratte dalla lunghezza d'onda del blu,

violetto e ultravioletto, gli uccelli dal rosso e dal

giallo, le farfalle dal giallo, l'arancio, il rosa e i

rossi. Le strisce o linee colorate hanno lo scopo di

"guidare" gli impollinatori e non sempre sono nello spettro

visibile da noi umani.

le

piante producono anche onde sonore a livello più basso o

ultrasuoni rispetto allo spettro udibile dall'uomo e le

piante vicine cominciano anche loro ad emetterle in risposta

o in assonanza, non lo sappiamo ancora. le

piante producono anche onde sonore a livello più basso o

ultrasuoni rispetto allo spettro udibile dall'uomo e le

piante vicine cominciano anche loro ad emetterle in risposta

o in assonanza, non lo sappiamo ancora.

Le piante per crescere e produrre hanno bisogno di molte

sostanze che si trovano comunemente in natura, ma può essere

necessario integrarle utilizzando sostanze naturali ricche

di elementi utili.

Nella cenere di origine

vegetale gli elementi maggiormente presenti sono

calcio (25-40%) che

contribuisce alla formazione dello “scheletro” della pianta;,

potassio

(5-30%) ruolo attivo nella

sintesi delle proteine vegetali, fortifica la pianta;

fosforo (1,3-30%): è la sostanza che contribuisce

alla funzione clorofillianae;

magnesio (1,3-16%) e

molti altri microelementi quali boro, rame, zinco,

manganese, fluoro, iodio e bromo in quantità ancora

minori. Non sono presenti invece l'azoto, lo zolfo e la

materia organica che si dissolvono con la combustione.

La cenere è un ottimo

complemento nei cumuli da compostaggio dove i componenti

principali sono appunto l'azoto che è assente nella cenere,

il ferro e altri microelementi. Attenzione: va usata

solo la cenere proveniente da legname da ardere, evitando

quella prodotta dalla combustione di legni verniciati o

trattati con altri elementi chimici come il flatting. Si può

usare la cenere di carbonella, ma non quella proveniente da

carbon fossile perché contiene quantità elevate di metalli.

I gusci delle uova sono prevalentemente composti di

carbonato di calcio che è utile contro marciume apicale

pomodori, si sbriciolano e si aggiungono direttamente al

terreno o al compost, ma si decompongono e quindi rilasciano

il carbonato di calcio in tempi lunghissimi.

Scorze di agrumi e bucce di banana apportano

potassio. Le bucce di banana sminuzzate o fatte seccare

oppure macerare per 2 settimane si possono usate diluite

anche a spruzzo.

I fondi caffè contengono fosforo, magnesio, potassio

e rame e sono utili per acidificare il terreno

Le alghe sono ricche di elementi nutritivi, potassio,

vitamine ed enzimi che favoriscono la crescita delle piante,

si raccolgono sulla spiaggia e si sciacquano e fanno

macerare per due mesi. Diluire 1 a 3 parti d'acqua.

Le piante hanno bisogno di una elevata quantità di nutrienti

che prendono prevalentemente dal terreno. Si dividono in

macronutrienti e micronutrienti. I macronutrienti

primari sono azoto (N), fosforo (P), potassio

(K);i

macronutrienti secondari

sono calcio (Ca), magnesio (Mg) e zolfo (S).

I micronutrienti

sono quei nutrienti di cui le piante hanno bisogno quindi in

quantità minori (boro, manganese, rame, zinco, molibdeno,

ferro).

AZOTO

(Simbolo N)

È la sostanza che serve per l’accrescimento delle piante

però in quantità eccessive aumenta la crescita delle foglie

a discapito dei frutti;

quindi è indicato nella coltivazione degli ortaggi da

foglia, come insalata, spinaci, bieta e simili. Negli

ortaggi da frutto (pomodori, melanzane, peperoni) è utile

nelle prime fasi di crescita ma poi dall’inizio della

fioritura si devono preferire concimazioni più ricche di

Fosforo e Potassio. Inoltre una quantità troppo elevata di

azoto può stimolare eccessivamente la crescita e lo sviluppo

di una pianta rendendola meno resistente alle malattie.

L’azoto è presente in grandissime quantità disciolto

nell’aria (80%), negli escrementi degli animali (lo

stallatico più pratico è in forma di pellet). Le radici

delle leguminose (soia, pisello, fagiolo, fava, erba

medica, trifogli, ecc.) hanno la capaciti di fissare in

terra l’azoto presente nell’aria, quindi sono molto utili

come componenti del compost.

FOSFORO

(Simbolo P)

È un elemento basilare per le piante, è la sostanza che

contribuisce alla funzione clorofilliana che agevola la

lignificazione dei nuovi rami, la fioritura e relativa

maturazione dei frutti oltre che un miglior sviluppo

dell’apparato radicale. ottimo concime a base di fosforo è

la farina di ossa, ma anche la cenere di legna contiene

fosforo.

POTASSIO (Simbolo K)

È la sostanza che svolge un ruolo attivo nella

sintesi delle proteine vegetali e aiuta a regolare il flusso

di acqua attraverso la pianta,

favorisce e migliora il sapore, il colore e la consistenza

dei frutti; incide sulla produzione di zuccheri. La carenza

di questo elemento può provocare clorosi ed ingiallimenti

lungo i margini delle foglie, che presentano anche

caratteristici arricciamenti ed accartocciamenti. I fusti

delle piante affette da carenza di potassio hanno un minor

grado di lignificazione, aiuta le piante a resistere al

freddo, alla siccità e all’attacco dei parassiti. Le piante

presentano una minor produzione dei fiori, che hanno anche

colori meno brillanti.

Nel compost l’apporto di potassio è garantito dalle bucce di

banana, le scorze d'arancia, di limone, le bietole, gli

spinaci ed i pomodori, ma l’aspetto negativo è che i suoi

elementi sono solubili in acqua, questo aspetto rende il

nutriente disponibile per le piante, ma significa anche che

è più probabile che venga lavato via dal cumulo durante i

periodi di forti piogge.

Un sistema per aggirare il problema è sotterrare

direttamente nel terreno alla base delle piante le bucce di

banana, le scorze di limone e arancio. Anche la farina di

alghe è ricca di potassio facilmente assorbibile.

CALCIO (Simbolo Ca)

svolge una importante funzione nutritiva contribuendo alla

formazione cellulare dei tessuti vegetali e alla robustezza

del fusto, delle radici, dello stelo e della altre parti

della pianta: contribuisce alla formazione dello “scheletro”

della pianta e senza questa sostanza, le specie vegetali non

riuscirebbero a mantenere un portamento dritto e robusto.

È un fertilizzante fondamentale per molte piante ma non per

tutte; viene somministrato quindi solo ai terreni che ne

difettano o per coltivazioni di piante con specifiche

esigenze. È più facile arricchire di calcio un terreno

povero che eliminarlo da un terreno che lo contiene e su cui

si intende coltivare piante che non lo desiderano. Le piante

che non amano il calcio, quando lo trovano sul terreno, si

ammalano di un disturbo chiamato clorosi, per cui le foglie

ingialliscono e la pianta soffre. È presente nei gusci delle

uova, quindi quando si mettono piante che richiedono apporto

di calcio conviene aggiungerli, opportunamente sbriciolati,

nello scavo. Le piante che lo gradiscono sono i pomodori,

specialmente le varietà soggette al marciume apicale (San

Marzano, Cuore do bue ecc.),

le leguminose, mentre le specie acidofile (come azalee,

rododendri, camelie ed ericacee) non crescono bene o non

crescono affatto in terreni ricchi di questo elemento

(terreni calcarei)

FERRO (Simbolo Fe)

È la sostanza che insieme al magnesio rappresenta un

componente principale della molecola della clorofilla.

Quindi il ferro è un minerale fondamentale per lo sviluppo

delle piante e, se non riescono a trovarlo o ad assorbirlo

dal terreno, cominciano a non riuscire a produrre altra

clorofilla, assumendo un caratteristico colore sempre più

chiaro, fino ad avere delle foglie quasi gialle; tale

problema viene chiamato clorosi. Il ferro è in genere sempre

presente nel terreno, considerando anche il fatto che alle

piante ne necessita una quantità abbastanza modesta. In

genere si può irrorare il terreno con del concime a base di

ferro in forma liquida,

in primavera, ovvero quando le piante sono in pieno rigoglio

vegetativo, e sicuramente la loro richiesta di ferro è

maggiore.

MAGNESIO (Simbolo Mg)

È la sostanza che insieme al ferro rappresenta un elemento

essenziale della molecola della clorofilla.

RAME (Simbolo Cu)

partecipa alla produzione della clorofilla oltre che essere

un costituente di molti enzimi necessari alla regolazione

dei processi vitali della pianta.

MANGANESE (Simbolo Mn)

entra nella formazione della molecola della clorofilla.

ZOLFO (Simbolo S)

È uno dei componenti degli aminoacidi e delle proteine; è la

sostanza che concorre al sapore di molti ortaggi e frutti.

BORO (Simbolo B)

È una sostanza che partecipa, insieme con altri elementi,

alla formazione di fiori, frutti e radici.

ZINCO (Simbolo Zn)

È una sostanza che serve per la formazione e lo sviluppo dei

semi.

MOLIBDENO (Simbolo Mo)

È una sostanza che serve allo sviluppo e alla crescita delle

piante; rispetto alle sostanze precedenti è quella che nel

terreno e nelle piante è contenuta in minore quantità; solo

le leguminose utilizzano una quantità relativamente elevata

di molibdeno.

|

torna su

|

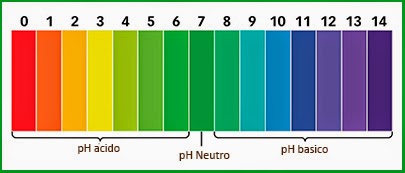

Il pH

In genere le piante prediligono un pH (concentrazione

di ioni H+) tendente al neutro, cioè

compreso tra i valori di 6 – 7,5; i terreni che possiedono

un pH acido ovvero tra 5,4 e 5,9 sono generalmente poco

fertili, queste particolari condizioni inibiscono anche

l’attività batterica e fungina, organismi essenziali per la

decomposizioni delle sostanze organiche, però alcune

crescono meglio con valori di pH inferiori 6 (piante

acidofile) altre con valori di pH superiori al 7 (piante

basolife).

le piante acidofile più comuni sono: i mirtilli, le

ortensie, le camelie, i rododendri, le azalee, le

magnolie, eriche, gardenie, mimose, gigli, felci, abeti,

aceri, sequoie, faggi, castagni e mimose.

il primo segno evidente della sofferenza per le piante

acidofile è l’ingiallimento delle foglie (clorosi ferrica).

Ciò è dovuto allo scarso nutrimento che la pianta riesce a

ricavare dal terreno attraverso le radici e al basso

assorbimento di ferro che limita la produzione di

clorofilla.

Per abbassare il pH

(acidificare il terreno): possibile utilizzare i fondi di

caffè e i liquidi naturali aggiungendo 1 cucchiaio di aceto

ogni litro d’acqua oppure il succo di mezzo

limone o di arancia, o pomodoro, anche irrigazione con acqua

piovana aiuta.

I prodotti acidificanti chimici sono a base di zolfo, anche

il solfato di alluminio è un additivo molto usato nella

coltivazione delle ortensie, tale sostanza è aggiunta al

terreno in fase di fioritura, per acidificare il terreno e

ottenere fiori di un azzurro più vivo.

È possibile aumentare il pH utilizzando della cenere,

ottenuta con la bruciatura dei residui delle coltivazioni

(rami, paglie, foglie, ecc.), in questo modo gradualmente

otteniamo l’azione alcalinizzante ma anche quella

altrettanto importante dell’apporto di sali minerali

(soprattutto potassio) senza l’ausilio di concimi chimici,

si può anche incorporare nel terreno della calce

Per effettuare

l’analisi del pH del terreno sarà necessario prelevare nella

parte centrale a circa 20 centimetri circa il campione di

terra che verrà ripulito da pietre, parti grossolane, radici

e quant’altro, per questa operazione è possibile aiutarsi

anche con un piccolo setaccio a maglie medie. Ora che il

campione è pronto andrà unito a due parti di acqua

distillata e mescolato all’interno dei contenitori di vetro.

La terra verrà poi lasciata sedimentare e quando si sarà

depositata sul fondo potremmo effettuare la misurazione con

la cartina tornasole seguendo le istruzioni contenute sulla

confezione e verificando il grado di pH attraverso la

colorazione assunta dalla carta. E’ possibile per avere un

risultato più accurato effettuare più prelievi e più

misurazioni.

|

Il Ph è il logaritmo decimale

negativo della concentrazione di ioni di

idrogeno H+

di una soluzione acquosa: è una scala che ne

misura l'acidità o la basicità.

|

Suolo 4.5-5.5 |

Suolo 5.5-6.5 |

Suolo 6.5-7.5 |

|

Azalea |

Carota |

Spinacio |

|

Mirtillo |

Crisantemo |

Cipolla |

|

Camelia |

Grano |

Lattuga |

|

Finocchio |

Cetriolo |

Barbabietola |

|

Gardenia |

Pisello |

Asparago |

|

Patata |

Fragola |

Cavolo |

|

Rododendro |

Pomodoro |

Soia |

|

More |

Zucche |

Rose |

|

|

Peperoncini |

Aglio |

|

|

Bulbose |

Ribes |

|

pH 0 acido cloridrico; 1-2 succhi gastrici; 5

caffè; 7 acqua distillata; 8,31 bicarbonato di sodio; 11,5

ammoniaca; 12,5 varechina; 13,5 lisciva; 14 idrossido di

sodio |

torna su |

|

![]()

![]() tltolo

tltolo